La clé d’une isolation phonique réussie n’est pas l’épaisseur de l’isolant, mais la maîtrise du principe physique masse-ressort-masse.

- La performance repose sur la désolidarisation des parois, pas seulement sur le choix du matériau.

- Traquer les ponts phoniques (les « fuites » sonores) est plus rentable que de sur-isoler une paroi déjà performante.

- Comprendre les indices acoustiques (Rw, C, Ctr) est essentiel pour choisir la bonne solution sans se faire avoir.

Recommandation : Avant tout achat ou travaux, diagnostiquez précisément le type de bruit à traiter (aérien ou impact) pour appliquer la solution technique adéquate et optimiser votre budget.

Vous rêvez d’un chez-vous où les bruits du monde extérieur s’évanouissent ? Les conversations des voisins, le trafic dans la rue, les pas incessants à l’étage supérieur… Ces nuisances sonores ne sont pas une fatalité. Pourtant, face à ce problème, beaucoup se lancent dans des travaux coûteux en pensant qu’il suffit d’appliquer une couche de laine de roche ou de poser des plaques de plâtre « spéciales acoustique » pour régler la situation. Si ces solutions font partie de l’arsenal, elles ne sont que des outils au service d’une stratégie bien plus fine.

L’erreur la plus commune est de traiter l’isolation phonique comme on traite l’isolation thermique : en pensant « plus c’est épais, mieux c’est ». C’est ignorer la nature même du son, qui se propage par vibrations. Et si le véritable secret n’était pas dans le matériau que vous choisissez, mais dans la méthode que vous appliquez ? Si la clé résidait dans la compréhension de quelques principes physiques fondamentaux que tout acousticien maîtrise ? C’est ce parti pris que nous adoptons ici : vous donner les clés non pas pour acheter, mais pour comprendre. Vous transformer en un maître d’ouvrage éclairé, capable de déchiffrer une fiche technique, de dialoguer avec un artisan et de concevoir une véritable forteresse de silence.

Ce guide n’est pas un catalogue de produits. C’est une plongée dans la science de l’acoustique appliquée au bâtiment. Nous commencerons par le principe fondateur de toute isolation phonique réussie, avant d’explorer les solutions concrètes pour chaque situation (murs, planchers) et de vous armer contre les pièges classiques, comme les fameux ponts phoniques. L’objectif : que votre prochain projet d’isolation ne soit plus un pari, mais une science exacte.

Pour naviguer efficacement à travers les concepts et solutions techniques, voici le plan de bataille que nous vous proposons. Chaque section est une étape clé pour construire votre expertise et garantir la réussite de vos travaux d’isolation acoustique.

Sommaire : Votre plan de bataille pour une isolation acoustique parfaite

- Masse-ressort-masse : la formule magique de l’isolation phonique enfin expliquée

- Insonoriser ou traiter ? L’erreur de vocabulaire qui coûte cher dans vos projets d’aménagement

- Vos voisins sont trop bruyants ? Les solutions d’isolation phonique qui fonctionnent vraiment

- Quelle est la meilleure solution pour isoler un mur mitoyen ? Le comparatif

- Vous entendez vos voisins marcher ? Les solutions pour en finir avec les bruits de pas

- Le maillon faible de votre isolation : traquer et éliminer les ponts phoniques

- Comment lire une fiche technique d’isolant phonique sans se faire avoir ?

- Votre maison, un sanctuaire de silence : le guide pour optimiser votre confort acoustique

Masse-ressort-masse : la formule magique de l’isolation phonique enfin expliquée

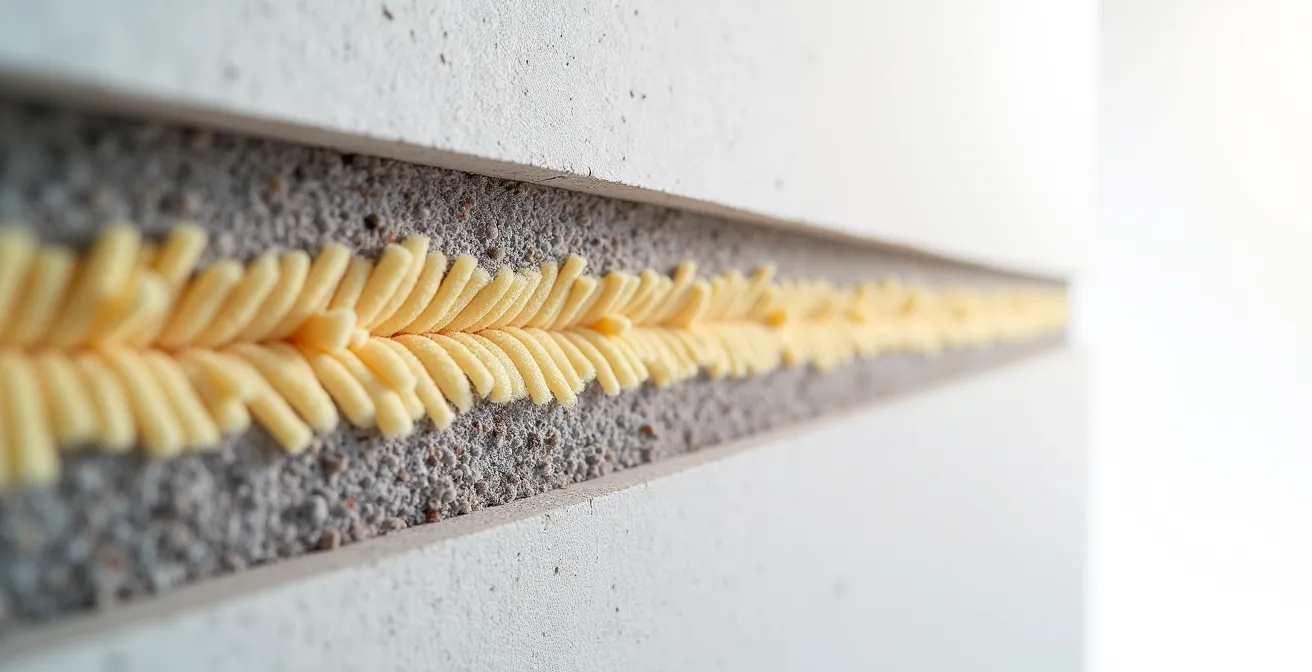

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l’isolation. Le concept le plus important, celui qui régit 90% de l’efficacité d’une paroi contre le bruit, est le principe « masse-ressort-masse ». Comprendre cette loi physique, c’est passer du statut de bricoleur à celui de stratège de l’acoustique. Le principe est simple : pour stopper une vibration sonore, il faut lui opposer une série d’obstacles qui vont l’amortir jusqu’à la faire disparaître. Au lieu d’une seule paroi très épaisse, il est infiniment plus efficace de créer un système composé de trois couches : une première masse dense (la paroi existante), un « ressort » (un isolant souple qui va absorber l’énergie), et une seconde masse dense (une nouvelle plaque de plâtre, par exemple).

La première masse (M1) est votre mur ou plancher actuel. Lorsqu’une onde sonore le frappe, il se met à vibrer. Ces vibrations sont alors transmises au « ressort » (R). Le rôle de ce dernier n’est pas de « bloquer » le son, mais de l’amortir. C’est là que les isolants fibreux et souples comme la laine de roche, la laine de bois ou la ouate de cellulose excellent. Leur structure piège l’onde sonore et la transforme en chaleur par friction. La performance de ce « ressort » dépend de sa densité : une laine de roche à haute densité (autour de 130 kg/m³) sera plus efficace qu’un matériau moins dense pour dissiper l’énergie vibratoire.

Enfin, la seconde masse (M2), idéalement une plaque de plâtre acoustique, doit être désolidarisée de la première. C’est un point crucial. Elle est montée sur une ossature métallique indépendante ou sur des suspentes antivibratiles pour ne pas transmettre les vibrations résiduelles. Ce système complet est redoutablement efficace. Bien conçu, il peut atteindre un affaiblissement acoustique de plus de 60 dB avec des produits spécialisés, transformant un mur « passoire » en une véritable barrière sonore. L’erreur serait de coller directement l’isolant et la nouvelle plaque sur le mur existant, annulant l’effet « ressort » et créant un pont phonique.

Insonoriser ou traiter ? L’erreur de vocabulaire qui coûte cher dans vos projets d’aménagement

Avant d’investir le moindre euro, il est impératif de clarifier votre objectif, car deux termes, souvent confondus, désignent des réalités totalement différentes : l’insonorisation et le traitement acoustique. Confondre les deux mène inévitablement à des dépenses inutiles et à une grande déception. L’erreur de vocabulaire peut littéralement vous coûter des milliers d’euros.

Insonoriser, ou l’isolation phonique, consiste à s’isoler des bruits provenant de l’extérieur d’une pièce ou d’un logement. L’objectif est d’empêcher le son d’entrer (bruits de la rue, des voisins) ou de sortir (votre home-cinéma qui dérange le reste de la maison). Pour cela, on applique les principes de masse et d’étanchéité vus précédemment. On cherche à construire une « boîte dans la boîte », la plus lourde et la plus hermétique possible. C’est une démarche de construction lourde, qui fait appel aux systèmes masse-ressort-masse, aux portes acoustiques et aux vitrages performants.

Le traitement acoustique, ou correction acoustique, a un but radicalement différent. Il vise à améliorer la qualité sonore *à l’intérieur* d’une pièce. L’ennemi n’est plus le bruit du voisin, mais la réverbération, l’écho, le « brouhaha » qui rend les conversations difficiles dans un restaurant ou la musique imprécise dans un salon. Pour cela, on utilise des matériaux absorbants (panneaux en mousse, tentures épaisses, tapis, panneaux en bois perforé) qui vont « capter » les ondes sonores pour éviter qu’elles ne rebondissent sur les parois lisses. Un panneau de mousse acoustique sur un mur n’aura quasiment aucun effet sur le son de la télévision de votre voisin ; en revanche, il réduira l’écho dans votre salon.

Vos voisins sont trop bruyants ? Les solutions d’isolation phonique qui fonctionnent vraiment

Le bruit de voisinage est la première source de conflit en habitat collectif et un fléau dont le coût social est monumental. Une étude de l’ADEME chiffre l’impact des nuisances sonores à près de 147,1 milliards d’euros par an en France. Face à des voisins bruyants, le découragement peut vite s’installer. Pourtant, des solutions techniques éprouvées existent, à condition de bien identifier la nature du bruit. On distingue principalement deux catégories : les bruits aériens et les bruits d’impact, qui ne se traitent absolument pas de la même manière.

Les bruits aériens sont ceux dont la source n’a pas de contact direct avec la structure du bâtiment : voix, télévision, musique… L’onde sonore se propage dans l’air et fait vibrer la paroi mitoyenne (mur ou plancher). La solution reine est la création d’un doublage sur ossature métallique selon le principe masse-ressort-masse. Concrètement, on monte une structure métallique à quelques centimètres du mur existant, on remplit l’espace avec une laine minérale (roche ou verre) et on vient visser une ou deux plaques de plâtre acoustiques. Ce système crée une barrière très efficace qui peut réduire la perception du bruit de 10 à 15 dB, soit une division par 2 ou 3 du volume sonore ressenti.

Les bruits d’impact (ou bruits solidiens) sont les plus difficiles à traiter car ils se propagent directement par la structure du bâtiment : bruits de pas, chutes d’objets, déplacements de meubles… Isoler votre mur n’y changera rien. Si le bruit vient de l’étage supérieur, la seule solution réellement efficace est d’agir sur le plafond en créant un faux-plafond acoustique. Le principe est le même que pour le mur : une ossature métallique, un isolant fibreux et une plaque de plâtre. La différence cruciale réside dans l’utilisation de suspentes antivibratiles pour fixer l’ossature au plafond. Ces pièces en caoutchouc absorbent les vibrations transmises par la dalle et empêchent le nouveau plafond de devenir un « haut-parleur ». C’est la désolidarisation qui fait toute l’efficacité du système.

Le tableau suivant synthétise les approches recommandées en fonction du type de nuisance sonore générée par vos voisins, vous permettant de visualiser rapidement la stratégie à adopter.

| Type de bruit | Solution recommandée | Efficacité |

|---|---|---|

| Bruits aériens (TV, voix) | Doublage mur avec laine minérale + plaque phonique | Réduction 10-15 dB |

| Bruits d’impact (pas, chutes) | Faux-plafond sur suspentes antivibratiles | Réduction 15-20 dB |

| Bruits d’équipement | Désolidarisation + absorption | Réduction 8-12 dB |

Quelle est la meilleure solution pour isoler un mur mitoyen ? Le comparatif

L’isolation phonique d’un mur mitoyen est l’intervention la plus fréquente pour retrouver la tranquillité chez soi. Comme nous l’avons vu, la solution la plus performante est le doublage désolidarisé. Mais une fois le principe acquis, le choix des matériaux, notamment de l’isolant qui jouera le rôle de « ressort », se pose. Laine de verre, laine de roche, fibre de bois… Chacun présente des avantages et des inconvénients en termes de performance, de prix et de mise en œuvre. Il n’y a pas de « meilleure » solution universelle, mais une solution optimale pour votre budget et vos contraintes.

La laine de verre et la laine de roche sont les plus courantes. Elles offrent un excellent rapport performance/prix. Leur structure fibreuse est idéale pour dissiper l’énergie des ondes sonores. La laine de roche, étant généralement plus dense que la laine de verre, est souvent considérée comme légèrement plus performante à épaisseur égale pour l’isolation acoustique. Elles sont faciles à trouver et à manipuler, ce qui les rend accessibles aux bricoleurs avertis. Leur principal inconvénient est leur nature irritante qui nécessite des équipements de protection lors de la pose.

La fibre de bois est une alternative écologique de plus en plus populaire. Présentée sous forme de panneaux semi-rigides, elle possède une densité élevée (souvent autour de 100 kg/m³) qui lui confère de très bonnes performances acoustiques. En plus de l’isolation phonique, elle apporte un excellent confort d’été grâce à son déphasage thermique (sa capacité à ralentir la pénétration de la chaleur). Elle est cependant plus chère à l’achat et sa rigidité la rend un peu plus complexe à découper et à poser qu’une laine minérale souple.

Pour vous aider à y voir plus clair, le tableau suivant compare les principales caractéristiques des isolants les plus utilisés pour un mur mitoyen. Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon les fournisseurs et la qualité des produits.

| Solution | Prix au m² | Performance acoustique | Épaisseur nécessaire | Pose |

|---|---|---|---|---|

| Laine de verre | 5-20€ | Bonne (λ: 0.030-0.040) | 120mm recommandé | DIY possible |

| Laine de roche | 5-20€ | Très bonne (densité supérieure) | 100mm suffisant | DIY possible |

| Fibre de bois | 20-50€ | Bonne (100 kg/m³) | 120-140mm | Pro recommandé |

Vous entendez vos voisins marcher ? Les solutions pour en finir avec les bruits de pas

Les bruits de pas, les chaises qui raclent, les enfants qui courent… Les bruits d’impact sont sans doute les plus perturbants en appartement car ils donnent une impression d’intrusion physique. En France, selon une enquête récente, près de 59% des habitants de quartiers prioritaires subissent des problèmes d’isolation acoustique, les bruits de voisinage étant en tête des plaintes. Contrairement aux bruits aériens, ces bruits solidiens se propagent par la structure même du bâtiment, et la solution la plus efficace ne se situe pas chez vous, mais chez votre voisin du dessus : une sous-couche acoustique sous son parquet ou son carrelage. Malheureusement, cette option est rarement réalisable.

La solution la plus réaliste et la plus performante à mettre en œuvre depuis votre logement est la création d’un faux-plafond acoustique suspendu. Cette technique, bien que nécessitant des travaux, est radicale. Elle consiste à construire un nouveau plafond sous l’ancien, en laissant un espace (le « plénum ») qui sera rempli d’un isolant fibreux. La clé absolue de l’efficacité réside dans la désolidarisation. Le nouveau plafond ne doit avoir aucun contact rigide avec l’ancien. Pour cela, on utilise des suspentes antivibratiles, des pièces métalliques dotées d’un silentbloc en caoutchouc qui absorbent les vibrations transmises par la dalle en béton.

La mise en œuvre est technique : des rails sont fixés sur ces suspentes pour former une ossature. Entre ces rails, on insère un isolant souple (laine de roche ou de verre) qui jouera le rôle d’amortisseur. Enfin, on visse sur l’ossature une ou deux couches de plaques de plâtre, idéalement des plaques à haute densité dites « acoustiques ». Plus le plénum est grand (10-15 cm) et plus l’isolant est dense, meilleure sera la performance. Cette solution « boîte dans la boîte » est la seule à même de réduire drastiquement la transmission des bruits d’impact, avec des gains pouvant atteindre 15 à 20 dB.

Le maillon faible de votre isolation : traquer et éliminer les ponts phoniques

Vous pouvez investir des fortunes dans le meilleur système masse-ressort-masse, si vous négligez les ponts phoniques, le résultat sera décevant. Un pont phonique est au son ce qu’une fuite est à l’eau : une petite faille qui ruine l’étanchéité de l’ensemble. Il s’agit de tout point de contact rigide ou de toute discontinuité dans l’isolation qui permet au son de « contourner » votre belle paroi acoustique. Traquer et traiter ces « maillons faibles » est aussi important que l’isolation de la paroi elle-même. Le son, comme l’eau, emprunte toujours le chemin le plus facile.

Les ponts phoniques peuvent être directs (une prise électrique non isolée dans un mur mitoyen) ou indirects (le son passe par le plancher, puis remonte par la cloison intérieure). Les sources les plus courantes sont souvent insoupçonnées. Les coffres de volets roulants non isolés sont de véritables autoroutes pour les bruits extérieurs. Les menuiseries vieillissantes, dont les joints ne sont plus étanches, laissent passer les bruits aériens. Comme le souligne le guide d’un grand distributeur :

Le bon état de la menuiserie est essentiel. Des châssis disjoints laissent des interstices (ponts phoniques) par lesquels s’infiltrent les bruits aériens. La pose de joints peut être, dans ce cas, une solution.

– Leroy Merlin, Guide isolation phonique

D’autres points de vigilance incluent les boîtiers électriques installés dos à dos dans une cloison mitoyenne, les gaines de ventilation (VMC) qui transmettent les bruits d’un appartement à l’autre, ou encore le seuil de la porte palière qui laisse passer tous les bruits du couloir. Le traitement consiste souvent en des interventions de précision : calfeutrage avec des mastics acoustiques, pose de joints performants, installation de boîtiers électriques isolés, ou encore encoffrement des tuyauteries.

Votre plan d’action pour débusquer les fuites sonores

- Joints de fenêtres : Vérifiez l’état des joints et leur compression. Une feuille de papier coincée entre le dormant et l’ouvrant doit être difficile à retirer.

- Coffres de volets roulants : Tapez sur le coffre. S’il sonne creux, il n’est probablement pas isolé. Ouvrez-le et tapissez l’intérieur d’un isolant acoustique mince.

- Boîtiers électriques : Démontez une prise sur un mur mitoyen. Si vous voyez le fond du boîtier de votre voisin, c’est un pont phonique majeur à traiter avec de la laine de roche ou un kit spécifique.

- Passages de tuyaux et gaines : Inspectez les points d’entrée des tuyauteries et gaines de VMC. Calfeutrez tout interstice avec un mastic acoustique.

- Porte palière : Vérifiez le jour sous la porte. Installez un seuil à la suisse (ou « plinthe automatique ») qui descend lorsque la porte se ferme pour assurer l’étanchéité.

Comment lire une fiche technique d’isolant phonique sans se faire avoir ?

Pénétrer dans le rayon isolation d’un magasin de bricolage peut être intimidant. Face à un mur d’emballages couverts de sigles et de chiffres, comment faire le bon choix ? Les fabricants rivalisent d’arguments marketing, mais la véritable performance se cache dans des indicateurs normalisés. Savoir les déchiffrer, c’est s’assurer d’acheter la solution adaptée à son problème et non le produit le mieux marketé. Trois indices sont à connaître absolument : Rw, C et Ctr.

L’indice principal est le Rw, l’indice d’affaiblissement acoustique. Exprimé en décibels (dB), il mesure en laboratoire la capacité d’une paroi (un mur, une fenêtre, une porte) à réduire les bruits aériens. Plus le Rw est élevé, plus la paroi est isolante. Par exemple, un mur en parpaings creux a un Rw d’environ 45 dB. Un doublage acoustique performant peut ajouter 15 à 20 dB, amenant le Rw total à plus de 60 dB. C’est une valeur de référence, mais elle ne dit pas tout.

La performance d’une paroi n’est pas la même pour tous les types de sons. C’est pourquoi le Rw est complété par deux termes d’adaptation, C et Ctr, qui sont des valeurs négatives à soustraire au Rw.

- C est le terme d’adaptation pour les « bruits roses ». Il simule les bruits aériens intérieurs classiques comme les conversations, la musique, la télévision…

- Ctr (le « tr » signifiant « traffic ») est le terme d’adaptation pour les bruits de trafic routier, riches en basses fréquences (camions, bus).

Un vitrage pourra avoir un Rw de 35 dB, mais si son Ctr est de -5, son affaiblissement réel face au bruit d’une route passante ne sera que de 30 dB (35-5). Il est donc crucial de regarder l’indice adapté au bruit que vous voulez combattre. En France, la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), en vigueur depuis 2000, impose que l’affaiblissement acoustique entre logements doit atteindre au minimum 53 dB pour les constructions neuves, une valeur qui sert de référence pour les projets de rénovation ambitieux.

Les points clés à retenir

- Le principe avant le produit : La performance acoustique repose sur la loi physique « masse-ressort-masse » et la désolidarisation des parois, bien plus que sur le choix d’un isolant « miracle ».

- Identifier la nature du bruit : Distinguer un bruit aérien (voix, TV) d’un bruit d’impact (pas, chocs) est la première étape indispensable pour choisir la bonne solution technique (doublage de mur vs faux-plafond).

- L’étanchéité est non-négociable : Une isolation, même très performante, sera compromise par le moindre pont phonique. La traque des fuites (joints, coffres, boîtiers) est une priorité absolue.

Votre maison, un sanctuaire de silence : le guide pour optimiser votre confort acoustique

Au terme de ce parcours technique, une évidence s’impose : l’isolation acoustique est bien plus qu’une simple commodité. C’est un investissement fondamental dans votre qualité de vie, votre santé et même la valeur de votre patrimoine. Un logement calme est un refuge, un lieu où l’on peut se ressourcer, se concentrer et se reposer loin du tumulte extérieur. La lutte contre le bruit n’est pas un luxe, c’est une nécessité dans notre monde de plus en plus dense et bruyant.

L’impact va au-delà du simple confort. Des études sérieuses ont démontré le lien entre exposition au bruit et problèmes de santé (stress, troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires). De plus, l’aspect financier est loin d’être négligeable. Un logement bien isolé phoniquement est un argument de vente majeur. En France, on estime que les nuisances sonores sont responsables d’environ 2 milliards d’euros de dépréciation immobilière chaque année. Réussir son isolation phonique, c’est donc non seulement améliorer son quotidien mais aussi protéger et valoriser son bien immobilier.

Vous possédez maintenant les clés de compréhension pour aborder un projet d’isolation avec rigueur et méthode. Vous savez que la performance ne se trouve pas dans l’épaisseur, mais dans le système. Vous savez distinguer les types de bruits et les solutions adaptées. Vous êtes armé pour déchiffrer les fiches techniques et débusquer les ponts phoniques. Cette connaissance est votre meilleur atout pour transformer votre maison ou appartement en un véritable sanctuaire de silence.

Ne subissez plus le bruit. Fort de ces connaissances, vous êtes désormais en mesure d’élaborer un plan de travaux rigoureux ou de dialoguer d’égal à égal avec un professionnel pour exiger une mise en œuvre dans les règles de l’art. Il est temps de passer à l’action pour reconquérir votre tranquillité.

Questions fréquentes sur l’isolation phonique et le confort acoustique

L’isolation phonique est-elle éligible aux aides MaPrimeRénov’ ?

Oui, mais sous conditions. L’isolation phonique seule n’est généralement pas éligible. Cependant, si elle est couplée à des travaux d’isolation thermique (isolation des murs par l’intérieur, par exemple), l’ensemble du projet peut être pris en charge. Les travaux doivent impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et viser une amélioration de la performance énergétique globale du logement.

Quelle est la différence entre dB, dB(A) et Rw ?

Le dB (décibel) est l’unité de mesure brute du niveau sonore. Le dB(A) est une mesure pondérée qui filtre les fréquences pour mieux correspondre à la perception de l’oreille humaine. C’est l’unité la plus utilisée pour mesurer le bruit ambiant. Le Rw est un indice mesuré en laboratoire qui indique la capacité d’un matériau ou d’une paroi à réduire le bruit (son affaiblissement acoustique). Plus le Rw est élevé, plus le matériau est isolant.

Combien coûte une isolation phonique complète d’une pièce de 15m² ?

Le coût varie énormément selon la complexité des travaux. Pour un simple doublage de mur (une seule paroi), comptez entre 1500€ et 2500€ (environ 100-150€/m² pose comprise). Pour une isolation plus complète incluant un faux-plafond acoustique et le traitement d’une cloison, le budget peut monter entre 3000€ et 4500€ (200-300€/m²). Ces prix incluent les fournitures et la main-d’œuvre par un professionnel qualifié.