Le meilleur traitement acoustique n’est pas celui qui supprime l’écho, mais celui qui le sculpte pour préserver la richesse et l’énergie du son.

- Contrairement à l’absorption qui détruit l’énergie sonore, la diffusion la redistribue de manière homogène et temporelle, conservant une ambiance vivante.

- La performance d’un vrai diffuseur repose sur des principes mathématiques précis (séquences de Schroeder), garantissant un résultat prédictible et supérieur à des solutions aléatoires comme une bibliothèque.

Recommandation : Abordez le traitement acoustique de votre pièce non comme un problème à corriger, mais comme un instrument à accorder pour atteindre la perfection sonore.

Pour tout passionné de son, la quête de la fidélité absolue est un chemin semé d’embûches. La pièce d’écoute, avec ses murs parallèles et ses surfaces réfléchissantes, est souvent le maillon faible de la chaîne audio. Le premier réflexe, largement documenté, consiste à vouloir « mater » la pièce, à en étouffer la réverbération. On installe alors des panneaux absorbants épais, des tapis, des rideaux lourds, dans l’espoir d’obtenir un son clair et défini. Le résultat est souvent décevant : le son devient sec, plat, sans vie. L’écho a disparu, mais la magie musicale aussi. On a traité le symptôme, mais on a tué l’âme du son, son énergie et sa spatialisation naturelle.

Mais si la véritable clé n’était pas de détruire l’énergie sonore réfléchie, mais de l’organiser ? Si, au lieu de chercher le silence, on cherchait une réverbération contrôlée et harmonieuse ? C’est ici qu’intervient le concept de diffusion acoustique. Loin d’être un simple panneau décoratif, le diffuseur est un outil de haute précision, une véritable pièce de lutherie acoustique. Il ne se contente pas de disperser le son ; il le fragmente de manière temporelle et spatiale pour transformer les réflexions parasites en une ambiance sonore riche, enveloppante et tridimensionnelle. Ce n’est plus une correction, c’est une véritable sculpture sonore.

Cet article se propose d’explorer en profondeur cette approche experte du traitement acoustique. Nous verrons pourquoi le choix entre absorption et diffusion est crucial, nous plongerons dans les mathématiques qui régissent les diffuseurs les plus performants, et nous apprendrons comment les placer et les choisir pour transformer votre espace d’écoute en un lieu à la signature acoustique vivante et maîtrisée.

Pour vous guider à travers les subtilités de cette discipline, cet article est structuré en plusieurs chapitres clés. Vous y découvrirez les principes fondamentaux, les applications pratiques et les innovations qui font du diffuseur l’outil ultime des connaisseurs.

Sommaire : Comprendre les secrets du diffuseur acoustique pour un son parfait

- Absorber ou diffuser ? Le choix crucial pour une acoustique naturelle

- La beauté des mathématiques au service du son : le secret des diffuseurs de Schroeder

- Comment placer vos diffuseurs pour agrandir l’espace sonore de votre pièce

- Quand le diffuseur acoustique se transforme en œuvre d’art murale

- Une bibliothèque peut-elle remplacer un vrai diffuseur acoustique ? La réponse de la science

- Quand le traitement acoustique devient une sculpture murale

- Bois, plâtre, velours : comment chaque matériau contribue à la magie sonore d’une salle de concert

- La révolution silencieuse des matériaux : quand l’acoustique devient design, écologique et intelligente

Absorber ou diffuser ? Le choix crucial pour une acoustique naturelle

L’acoustique d’une pièce est dictée par la manière dont les ondes sonores interagissent avec ses surfaces. Face à une réflexion, deux stratégies principales s’offrent à l’acousticien : l’absorption et la diffusion. L’absorption consiste à convertir l’énergie sonore en chaleur, généralement à l’aide de matériaux poreux comme la laine de roche ou la mousse. C’est une solution efficace pour réduire le temps de réverbération et éliminer les échos flottants. Cependant, une absorption excessive crée une acoustique « sourde » et sans vie, car elle supprime une partie de l’information spatiale et des harmoniques qui donnent sa richesse au son. Le son semble provenir directement des enceintes, sans l’enveloppe naturelle que l’on attend.

La diffusion, elle, adopte une approche radicalement différente. Au lieu de détruire l’énergie sonore, elle la préserve et la redistribue de manière homogène dans toutes les directions. Un diffuseur agit comme un prisme pour le son : il prend une réflexion spéculaire (comme un miroir) et la fragmente en une multitude de réflexions plus petites et désynchronisées. Le résultat est une signature acoustique vivante, où la pièce semble plus grande et le son plus enveloppant. L’énergie sonore est conservée, les détails sont préservés, et la sensation de spatialisation est décuplée. C’est le choix de la subtilité face à la force brute.

Étude de cas : MK2 vs Philharmonie de Paris

Ce choix d’intention est parfaitement illustré par deux lieux parisiens. Les cinémas MK2, recherchant une intelligibilité maximale des dialogues et une ambiance intimiste, privilégient une forte absorption pour éviter toute distraction sonore. À l’inverse, la Philharmonie de Paris, conçue pour une expérience musicale immersive, utilise une diffusion massive et savamment calculée sur ses balcons et murs pour créer un son majestueux qui enveloppe chaque spectateur. Ces deux approches, opposées en apparence, démontrent que le traitement acoustique n’est pas une science du « bien » ou du « mal », mais un art de l’adaptation à une finalité sonore.

Avant d’investir, il est donc primordial de diagnostiquer les besoins de votre pièce. Le son est-il agressif avec des échos métalliques, ou est-il plat et sans relief ? La réponse déterminera l’équilibre à trouver entre ces deux outils fondamentaux.

Votre plan d’action pour un diagnostic acoustique rapide

- Identifiez votre habitat : Analysez les spécificités de votre pièce. Un appartement Haussmannien avec de hauts plafonds n’aura pas les mêmes besoins que des combles aménagés aux murs inclinés ou un pavillon moderne.

- Effectuez le test du clap : Asseyez-vous à votre point d’écoute et claquez vivement dans vos mains. Écoutez attentivement la « queue » de réverbération. Cela vous donnera une première idée des problèmes de la pièce.

- Diagnostiquez les échos flottants : Si vous entendez un écho métallique et répétitif (« zing »), vous avez un écho flottant entre deux murs parallèles. Une absorption ciblée sur l’un de ces murs est nécessaire.

- Identifiez un son « mort » : Si le son du clap est très court, plat et étouffé, votre pièce est probablement sur-amortie. L’ajout de diffusion, notamment sur le mur arrière, redonnera vie et espace au son.

- Traitez les basses fréquences : Les basses s’accumulent dans les angles. Si votre son manque de définition dans le grave, placez des bass traps dans les coins de la pièce avant tout autre traitement.

La beauté des mathématiques au service du son : le secret des diffuseurs de Schroeder

Tous les diffuseurs ne se valent pas. Une surface irrégulière, comme une bibliothèque remplie de livres de tailles différentes, va certes « casser » les ondes sonores, mais de manière chaotique et imprévisible. La véritable révolution dans le domaine de la diffusion est venue d’un physicien et acousticien allemand, Manfred Schroeder. Dans les années 1970, il a eu l’idée d’appliquer des concepts de la théorie des nombres pour concevoir des surfaces à la diffusion parfaitement contrôlée. C’est la naissance des diffuseurs à résidus quadratiques (QRD) et à séquences primitives.

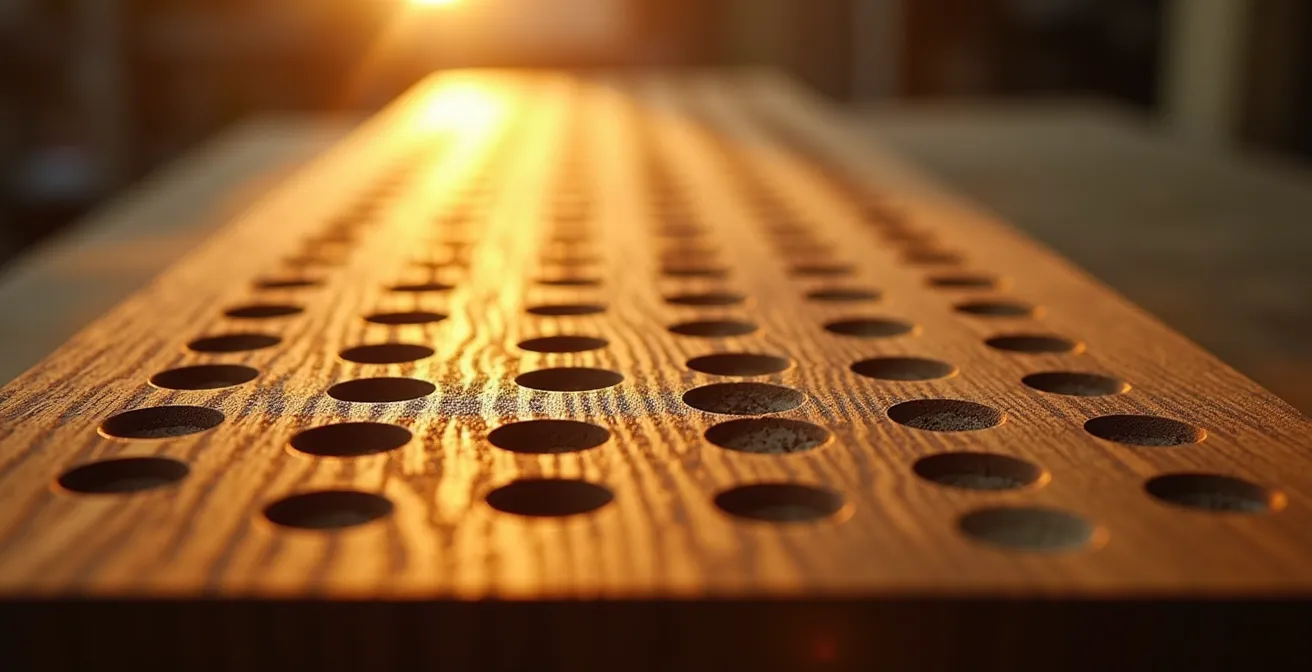

Le principe est aussi élégant que puissant. Un diffuseur de Schroeder est composé d’une série de puits de profondeurs variables, séparés par de fines cloisons. La séquence des profondeurs n’est pas aléatoire ; elle est calculée à partir d’une formule mathématique (basée sur les résidus quadratiques modulo un nombre premier). Chaque puits retarde l’onde sonore d’une durée spécifique avant de la réfléchir. L’ensemble de ces retards, précisément calculés, crée des déphasages qui réorganisent le front d’onde de manière uniforme sur un très large spectre de fréquences. On passe d’une diffusion aléatoire à une diffusion prédictible et optimisée.

Cette précision mathématique est la raison pour laquelle les diffuseurs professionnels sont si efficaces. Leur conception permet de cibler des plages de fréquences spécifiques et de garantir une dispersion hémisphérique homogène, transformant l’énergie sonore problématique en une ambiance sonore riche et détaillée. Cette complexité a un coût, mais elle est le gage d’une performance inégalée.

La complexité des calculs et la précision de la fabrication justifient la valeur de l’objet, à l’image du travail d’un luthier de Mirecourt sur un violon.

– Xavier Collet, Formation SawUp – Acoustique des studios

Face à l’investissement que représente un diffuseur professionnel, la tentation du « Do It Yourself » (DIY) est grande. Cependant, il est crucial de comprendre ce que l’on échange. Un modèle DIY, même bien réalisé, offrira une performance moins prédictible qu’un produit commercial dont la géométrie a été validée par des logiciels de simulation acoustique. Comme le montre une analyse comparative des coûts et performances, l’économie réalisée se fait souvent au détriment de la largeur de la bande de fréquences traitée.

| Type de diffuseur | Coût matériaux | Temps fabrication | Plage fréquences |

|---|---|---|---|

| DIY tasseaux bois | 40-60€ | 8 heures | 573-4578 Hz |

| T-akustik Manhattan | 169€ | 0 (prêt à poser) | 800-4000 Hz |

| Vicoustic Multifuser | 300€ | 0 (prêt à poser) | 500-5000 Hz |

Comment placer vos diffuseurs pour agrandir l’espace sonore de votre pièce

L’efficacité d’un diffuseur acoustique ne dépend pas uniquement de sa qualité de fabrication, mais aussi, et de manière cruciale, de son positionnement dans la pièce. Un placement judicieux peut radicalement transformer la perception de l’espace sonore, donnant l’impression d’une pièce plus grande et d’une scène sonore plus large et profonde. L’objectif est de traiter les premières réflexions, ces ondes sonores qui atteignent l’auditeur juste après le son direct des enceintes, après avoir rebondi une seule fois sur une surface (murs, plafond, sol).

Pour identifier ces points critiques, la « technique du miroir » reste une méthode simple et efficace. Asseyez-vous à votre position d’écoute et demandez à une autre personne de faire glisser un miroir le long des murs latéraux. Chaque fois que vous apercevez l’un des haut-parleurs dans le miroir, vous avez localisé un point de première réflexion. Ces zones sont des candidates idéales pour un traitement acoustique. Traditionnellement, on y place des absorbeurs pour « tuer » cette première réflexion. Cependant, dans une optique de préservation de l’énergie et d’agrandissement de la scène sonore, y placer des diffuseurs est une stratégie d’expert. Cela permet de conserver l’information spatiale tout en éliminant l’effet de peigne néfaste.

Le mur situé derrière la position d’écoute est presque systématiquement la meilleure surface pour installer des diffuseurs. Les réflexions provenant de ce mur sont souvent les plus problématiques, car elles reviennent vers l’auditeur avec un retard important qui peut brouiller l’image stéréo. En couvrant une large partie de ce mur avec des diffuseurs, on crée une sensation d’espace et de profondeur saisissante. La pièce semble s’ouvrir derrière soi, et le son devient beaucoup plus enveloppant.

Configurations typiques adaptées à l’habitat français

Le placement idéal doit s’adapter à la réalité des lieux. Pour un appartement parisien typique de 25m², se concentrer sur le mur arrière avec des diffuseurs est souvent la stratégie la plus payante pour ne pas surcharger l’espace. Dans un pavillon avec un salon en L, des diffuseurs placés aux angles internes du L peuvent s’avérer très efficaces pour casser les focalisations sonores créées par cette géométrie particulière. Enfin, pour des combles aménagés, les pans de toit inclinés sont des surfaces de choix pour installer des diffuseurs afin de briser les réflexions parallèles entre le plafond et le sol.

Quand le diffuseur acoustique se transforme en œuvre d’art murale

L’époque où le traitement acoustique était synonyme de panneaux de mousse gris et inesthétiques est révolue. Aujourd’hui, les fabricants et artisans ont compris que pour intégrer des éléments techniques dans un espace de vie ou un studio de prestige, l’esthétique est aussi importante que la performance. Le diffuseur acoustique, par sa nature géométrique et sculpturale, se prête magnifiquement à cette fusion entre la fonction et le design. Il ne se cache plus ; il devient un élément architectural central, une véritable œuvre d’art murale.

Cette tendance est particulièrement visible en France, où l’artisanat d’art et le goût pour les beaux matériaux sont profondément ancrés. Des entreprises proposent des diffuseurs conçus comme des pièces de mobilier haut de gamme, utilisant des essences de bois nobles et locales. C’est une approche qui valorise autant la main de l’homme que la précision de la machine.

Exemple : Les diffuseurs signature en matériaux nobles français

Le distributeur français Futureland, par exemple, propose des diffuseurs en hêtre massif conçus en France. Vendus à partir de 279€, ces panneaux sont fabriqués à partir de bois issu de forêts gérées durablement. Au-delà de leur performance acoustique, ils sont pensés comme des objets décoratifs à part entière, disponibles en plusieurs finitions pour s’intégrer dans des intérieurs raffinés. C’est la parfaite alliance de l’efficacité et de l’élégance.

La beauté intrinsèque des diffuseurs réside dans leur structure mathématique. La répétition de motifs, la variation des profondeurs et le jeu d’ombres et de lumière sur leurs surfaces créent un impact visuel fort. Ils peuvent être utilisés pour former de grandes fresques murales, apportant texture, relief et caractère à un mur autrement plat et monotone.

Les structures géométriques répétitives créent une illusion de profondeur et de mouvement, transformant le diffuseur en élément architectural à part entière.

– Architecte acousticien, GIK Acoustics France

Une bibliothèque peut-elle remplacer un vrai diffuseur acoustique ? La réponse de la science

C’est l’une des idées reçues les plus tenaces en acoustique amateur : une bibliothèque bien remplie, avec ses livres de tailles et de profondeurs variées, peut faire office de diffuseur acoustique efficace et bon marché. Si cette affirmation contient une part de vérité, elle omet une distinction cruciale qui sépare une solution empirique d’un traitement acoustique de précision. Une bibliothèque crée en effet une diffusion chaotique, mais elle ne peut en aucun cas remplacer la performance d’un véritable diffuseur de Schroeder.

La science acoustique est formelle sur ce point. Une bibliothèque remplie de manière aléatoire va effectivement « casser » les réflexions spéculaires, mais son efficacité est limitée et totalement imprédictible. Les analyses acoustiques menées par des spécialistes comme PYT Audio montrent qu’une bibliothèque agit comme un diffuseur chaotique sur une plage de fréquences restreinte, typiquement entre 1000 et 4000 Hz, et de manière non uniforme. Un diffuseur QRD professionnel, quant à lui, est conçu pour opérer de manière homogène sur une bande passante beaucoup plus large, souvent de 500 à 5000 Hz, voire plus.

La différence fondamentale réside dans le mot-clé : prédictibilité. La géométrie d’un diffuseur QRD est calculée pour garantir une dispersion temporelle et spatiale précise et homogène. On sait exactement comment il va se comporter. L’effet d’une bibliothèque dépend de la taille des livres, de leur matériau, de leur agencement… C’est une solution aléatoire, qui peut apporter une légère amélioration, mais qui peut aussi, dans certains cas, créer des focalisations ou des anomalies sonores non désirées. Confier le traitement acoustique d’une pièce de plusieurs milliers d’euros d’équipement à une solution aussi hasardeuse est un pari risqué pour un audiophile exigeant.

En termes de budget, l’argument économique de la bibliothèque est également à nuancer. Si l’on compare le coût d’une bibliothèque comme le modèle Billy d’IKEA, auquel il faut ajouter le prix des livres, on se rapproche rapidement du budget d’un diffuseur d’entrée de gamme dont la performance sera, elle, garantie et optimisée.

| Solution | Coût total | Efficacité diffusion | Bande passante | Prédictibilité |

|---|---|---|---|---|

| Billy IKEA + livres | 150-200€ | Moyenne | Médiums-aigus | Aléatoire |

| Diffuseur QRD entry | 169€ | Excellente | Large bande | Calculée |

| Diffuseur pro | 300€+ | Optimale | Très large | Précise |

Quand le traitement acoustique devient une sculpture murale

L’intégration de l’acoustique dans l’architecture n’est pas une idée nouvelle, mais elle atteint aujourd’hui des sommets de sophistication. Les architectes et designers ne considèrent plus le traitement sonore comme une contrainte technique à dissimuler, mais comme une opportunité créative. Les murs, les plafonds et même le mobilier peuvent être conçus pour sculpter le son, transformant des nécessités acoustiques en éléments esthétiques forts. Le diffuseur, avec ses formes géométriques complexes, est au cœur de cette tendance.

On peut voir cette philosophie à l’œuvre dans les plus grands projets culturels contemporains. Ces lieux démontrent que l’excellence acoustique et l’audace architecturale peuvent non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement. Le traitement acoustique n’est plus un ajout, il est la structure même.

Étude de cas : La Seine Musicale

Le foyer de la Seine Musicale, sur l’île Seguin près de Paris, est un exemple magistral de cette fusion. Plutôt que de plaquer des panneaux acoustiques sur des murs droits, les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines ont conçu des parois ondulées et sculptées. Ces formes organiques, en plus de leur beauté plastique, agissent comme de gigantesques diffuseurs poly-cylindriques, dispersant le son de manière naturelle et créant une acoustique immersive et confortable pour les visiteurs. Le traitement devient invisible parce qu’il est l’architecture elle-même.

Cette approche sculpturale n’est plus réservée aux grands auditoriums. Grâce aux technologies de conception numérique et de fabrication sur mesure, il est désormais possible pour les particuliers et les studios de créer des diffuseurs paramétriques aux formes uniques. En utilisant des logiciels de modélisation 3D, on peut concevoir des structures ondulées, facettées ou organiques, puis les faire réaliser par des artisans spécialisés, comme des staffeurs-ornemanistes, pour une finition parfaite en plâtre, en bois ou en matériaux composites. Les possibilités sont infinies :

- Concevoir des formes organiques inspirées de la nature.

- Intégrer des motifs ou des logos dans la géométrie du diffuseur.

- Appliquer des finitions sur mesure comme la dorure, des laques spéciales ou des peintures texturées.

- Créer un mur entier qui devient une sculpture fonctionnelle.

Bois, plâtre, velours : comment chaque matériau contribue à la magie sonore d’une salle de concert

La signature acoustique d’un lieu mythique, comme un opéra historique ou une salle de concert de renommée mondiale, ne doit rien au hasard. Elle est le résultat d’un équilibre subtil entre la géométrie de l’espace et les propriétés acoustiques des matériaux qui le composent. Chaque matériau joue un rôle spécifique dans la grande symphonie de l’acoustique architecturale : certains diffusent, d’autres absorbent, et d’autres encore réfléchissent le son de manière contrôlée.

Les matériaux durs et denses, comme le bois massif ou le plâtre, sont les rois de la diffusion. Leur rigidité leur permet de réfléchir l’énergie sonore sans l’absorber de manière significative. C’est pourquoi on les retrouve massivement dans les salles de concert. La densité est un facteur clé : les bois denses comme le chêne ou le hêtre sont particulièrement prisés. Selon les données techniques de fabricants comme GIK Acoustics France, le chêne et le hêtre français offrent une densité de 700-750 kg/m³, un poids idéal pour que le matériau réfléchisse efficacement les basses fréquences sans vibrer et dissiper leur énergie.

À l’opposé, les matériaux mous et poreux comme le velours des fauteuils ou les tentures murales sont utilisés pour l’absorption, principalement dans les hautes fréquences. Ils permettent de contrôler l’excès de brillance, d’éviter les échos flottants et d’ajuster finement le temps de réverbération pour qu’il soit agréable et non excessif. L’Opéra Garnier à Paris est un cas d’école de cette synergie matérielle.

À l’Opéra Garnier, les sculptures et dorures en plâtre et stuc créent une diffusion complexe et riche, les loges et balcons fragmentent le front d’onde pour éviter les échos francs, et le velours rouge emblématique des sièges et des loges contrôle avec précision l’absorption des aigus, créant cette acoustique à la fois claire et chaleureuse qui fait sa réputation.

– Expert en acoustique architecturale, Pro-Isophony

Dans un studio ou un salon hi-fi, cette logique s’applique à une plus petite échelle. Le choix d’un diffuseur en bois massif n’est pas seulement esthétique ; c’est un choix acoustique délibéré pour préserver l’énergie et la chaleur du son. Le combiner avec un tapis épais ou des absorbeurs discrets permet de recréer cet équilibre savant qui fait la magie des grandes salles.

À retenir

- Diffuser pour préserver la vie : Contrairement à l’absorption qui « tue » le son, la diffusion préserve et redistribue l’énergie sonore pour une ambiance vivante et une scène sonore élargie.

- La performance vient des mathématiques : L’efficacité d’un vrai diffuseur (type QRD) repose sur des calculs précis qui garantissent une dispersion homogène et prédictible, loin du hasard d’une bibliothèque.

- L’esthétique est fonctionnelle : Le design d’un diffuseur n’est pas un simple bonus. Ses formes géométriques sont la source de sa performance et peuvent être utilisées pour transformer un mur en une sculpture acoustique.

La révolution silencieuse des matériaux : quand l’acoustique devient design, écologique et intelligente

Le monde de l’acoustique est en pleine mutation. Poussé par une exigence de qualité sonore toujours croissante, le marché évolue. La popularité de l’audio digital, avec des projections de 100 millions d’euros de marché en France pour 2024, soit une croissance de 26%, démocratise la recherche de la haute-fidélité au-delà du cercle des audiophiles traditionnels. En parallèle, les préoccupations esthétiques et écologiques transforment la manière de concevoir les solutions acoustiques. Le diffuseur n’échappe pas à cette révolution silencieuse.

L’avenir du traitement acoustique passif, et des diffuseurs en particulier, se dessine autour de trois axes majeurs. Le premier est l’éco-conception : l’utilisation de bois issus de forêts gérées durablement, de matériaux recyclés ou de composites biosourcés devient un argument de vente majeur. Le deuxième est l’hyper-personnalisation, avec des panneaux qui s’intègrent parfaitement au design intérieur, comme nous l’avons vu. Le troisième, et le plus passionnant, est l’hybridation entre le traitement passif et la correction active numérique.

Synergie passive et active : l’approche Trinnov

Trinnov Audio, leader français de la correction acoustique numérique, incarne cette approche hybride. Leur technologie « Optimizer » analyse l’acoustique de la pièce et la corrige en temps réel via un puissant DSP. Cependant, Trinnov recommande systématiquement de commencer par un traitement passif de qualité, incluant des diffuseurs, pour créer une base acoustique saine. La correction numérique vient ensuite peaufiner le résultat. Cette synergie permet d’atteindre des niveaux de précision et de naturel sonore impossibles à obtenir avec l’une ou l’autre des technologies prise isolément. Le diffuseur est le fondement sur lequel le numérique peut exceller.

La recherche fondamentale ouvre des perspectives encore plus vertigineuses. Des institutions de pointe comme l’IRCAM à Paris travaillent sur l’acoustique de demain.

Les méta-matériaux acoustiques, capables de manipuler le son de manière contre-intuitive, et les surfaces à diffusion variable contrôlées électroniquement préfigurent l’acoustique intelligente de demain, capable de s’adapter en temps réel au contenu musical diffusé.

– IRCAM Paris, Recherches en acoustique architecturale

Repenser l’acoustique de votre pièce avec des diffuseurs n’est pas une simple amélioration technique ; c’est un changement de philosophie. C’est décider de collaborer avec votre espace d’écoute plutôt que de le combattre. Pour mettre en pratique ces concepts et transformer votre expérience sonore, l’étape suivante consiste à évaluer précisément les besoins de votre pièce et à choisir la stratégie de diffusion la plus adaptée à votre système et à vos goûts.